在信息过载的今天,一个能让人停下脚步、沉浸其中的展厅,靠的绝非仅是炫目的科技或昂贵的材料。那么,究竟是什么,让一个空间超越了物理的界限,直抵人心?这其中的关键,就藏在“设计的灵魂”里。展厅设计的核心从不是材质多高档、造型多奇特,而是能否用空间语言搭建桥梁,让观众与展品真正“对话”。

一、叙事逻辑——展厅设计的“骨架”

叙事逻辑是设计灵魂的“骨架”,没有它,空间就是零散的展品堆砌。优秀的展厅设计,首先是一位高明的“叙事者”。它从不简单罗列展品,而是挖掘并构建出一条贯穿始终的精神主线——这或许是企业筚路蓝缕的创业信念,是一件文物所承载的时代悲欢,亦或是一项技术背后改变世界的梦想。

国家海洋博物馆更在设计上突破传统,将活体微生物实验室嵌入展厅中央,环形观测台的设计让观众无论站在哪个角度都能清晰观察,自然完成“观察—提问—解惑”的叙事闭环。反观那些只追求“展品数量”的展厅,笔直的走廊两侧摆满展柜,没有设计上的叙事引导,逛完只剩“走马观花”的疲惫。

二、情感共鸣——展厅设计的“血肉”

情感共鸣是设计灵魂的“血肉”,让冰冷空间有了温度记忆。当代展厅早已超越了“请勿触摸”的静态陈列,转而追求与参观者建立深度的情感连接。这种共鸣,通过调动人的“五感六识”来实现。

这种共鸣不是刻意煽情,而是设计通过对空间氛围的精准把控,让观众自然代入情境。反之,那些灯光刺眼、展区拥挤的设计,即便展品再珍贵,也会让观众心生距离,更谈不上情感共鸣。

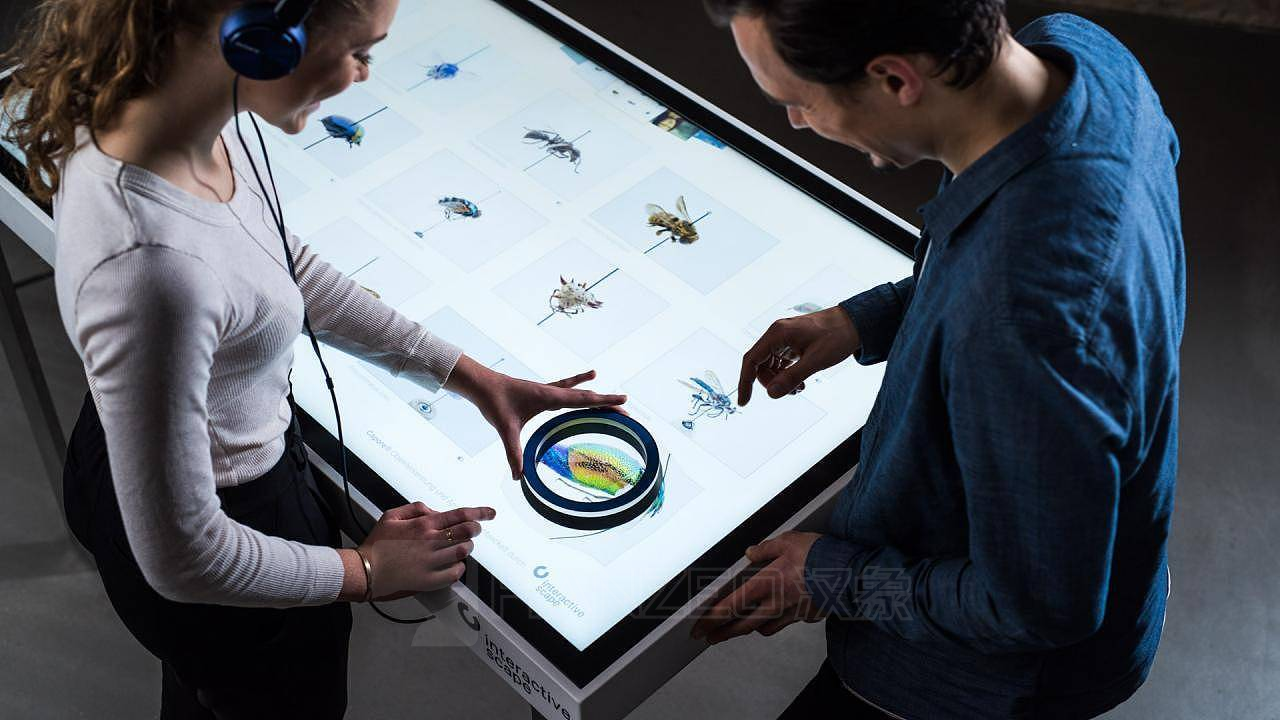

三、互动体验——展厅设计的“生命”

互动体验是设计灵魂的“生命力”,让观众从“旁观者”变“参与者”。好的设计会为观众预留“参与接口”,用巧妙的装置设计让知识传递更生动。一个有灵魂的展厅,其价值不在于参观时的“热闹”,而在于离去后的“回味”。

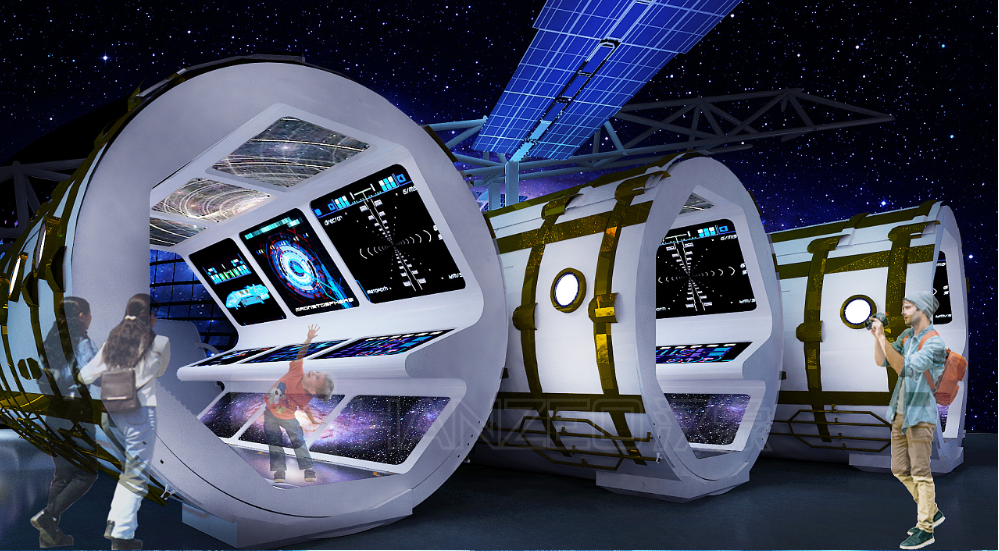

上海天文馆的“黑洞体验区”更将设计与技术深度融合,环形幕布搭配地面感应设计,观众走动时能“触发”时空扭曲的视觉效果,抽象的天体物理知识瞬间变得可感可知。这种互动设计不是简单的“玩游戏”,而是让观众在体验中完成认知升级,让空间充满持续的吸引力。

总的来说,展厅设计的灵魂,是设计师“以观众为中心”的价值表达——懂展品的内涵,更懂观众的感受。当叙事逻辑用动线串联,情感共鸣用细节营造,互动体验用装置落地,空间就不再是单纯的陈列容器,而是能传递思想、沉淀记忆的“立体故事书”。